生物学的历史上充斥着嵌合体的研究。从上世纪初开始,胚胎学家将来自不同动物物种的胚胎片段剪切并连接在一起,如鸡和鹌鹑,以找出发育信号的来源。

近几十年来,研究人员也一直在将人体元素,如器官、细胞或基因引入其他动物,为了更好地了解生物系统的工作原理和寻找疾病的治疗方法,在80年代后期已经培育出具有人体免疫系统的小鼠。

但长期存活的人类神经元移植物是在近十年中才出现的,研究人员使用两种类型的人类干细胞来制造嵌合体的神经元,一种是胚胎干细胞,另一种是诱导多能干细胞。制造神经嵌合体的方法也有很多种,从移植单个人类神经元或一大块培养的脑组织,到结合两个物种的胚胎以尝试从头开始产生嵌合脑组织。

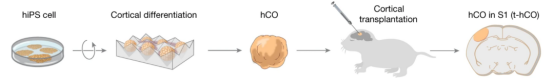

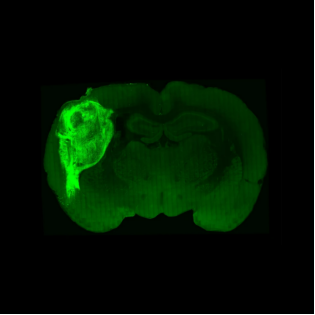

将人脑类器官移植到新生幼鼠的大脑中(Maturation and circuit integration of transplanted human cortical organoids. Nature(2022).)

实验室中人类脑组织研究的一项重大进展是脑类器官的兴起,这是脑干细胞在3D培养中生长时形成的自组织结构。类器官足够复杂,可以作为研究人类大脑的更优选择。但它缺乏感觉输入、血管、免疫和支持细胞,无法收到反馈,难以像在机体内那样长时间生长。

“混合”的大脑(Stanford University)

为了克服这些限制,神经科学家将类器官移植到动物的大脑中,以更密切地模拟人类大脑回路的复杂性以及它们如何在疾病中出错。最新的一项研究表明,移植到大鼠体内的微型人脑类器官结构可以发送信号并对大鼠胡须捕捉到的环境线索做出反应。研究人员从人类干细胞中培养出这些结构,然后将它们注射到新生幼鼠的大脑中,借助外界刺激和感官输入,幼鼠大脑为这些神经元的生长和和神经元之间联系的建立提供适当的刺激和支持,它会随着生长逐渐嵌入大鼠大脑,协助驱动大鼠的部分行为。

技术的发展不断带来新的挑战,更多的研究需要权衡类器官移植对动物带来的影响。大脑类器官在培养皿中基本上被看作是一种复杂立体的细胞培养物,研究人员认为它不具备人类感知、感觉或认知的能力。大脑类器官研究的意义在于可以揭示人类神经和精神疾病的潜在机制,并允许研究人员试验治疗精神分裂症和双相情感障碍等疾病的方法。